内卷、库存高企、动销不畅、现金流紧张、政策随时变化……这些就是当下行业酒商所面临的重重困境,所谓“病急乱投医”,层层重压之下,决策难免有失准头,“白酒淡季”竟成了“骗术旺季”。

近日,我们了解到,近期市场一线各类诈骗事件数量显著增加,比如在白酒消费重地河南郑州,就已出现数起百万元级别诈骗案;而国内重要的酒水集散中心——郑州BR世贸商城(化名),则更是骗术的“重灾区”。

据BR某酒商透露,该商城内90%的老板都是外地人,他们在此兢兢业业经营,以谋求更好的生活和事业。我们与他们交流时,能感受到这个群体的热忱、积极,也察觉出他们的谨慎、保守与信任缺失——可即便已练就“七窍玲珑心”,仍不乏有人陷入诈骗泥沼、损失惨重。

我们谨以此文提醒每一位酒商:淡季再难,也别放弃把控风险;调整期再苦,安全回款才是生存根本;保持战略定力和经营智慧,才能穿越周期。

高买低卖、一货多卖……

案例拆解典型骗局

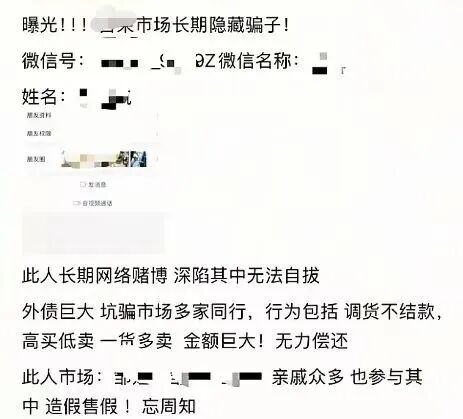

“阿Z(化名)在商城混了三年,谁能想到变成了‘赌鬼’骗子!”提起被骗经历,张老板仍难掩愤怒。

据他回忆,阿Z的骗局操作链路清晰狠辣:2022年起在市场开设店铺,初期标榜“诚信经营”,严格遵守交易流程,逐步打造“靠谱老商户”口碑。

殊不知,这正是典型的“放长线钓大鱼”套路。去年白酒淡季起,阿Z的行为逐渐反常,具体分三步展开:

第一步:高价收(赊账),锁定信任资产。

为快速积累货源,阿Z以“备货”“扩大经营”为由,主动向同行提出“高价收酒”。例如某酱香名酒,当时市场收购价约2700元/瓶,他却开出2850元/瓶的高价,仅要求“先拿货、15天内结款”。因前期口碑良好,且报价高于市场价,不少酒商抱着“赚差价”的心态同意赊账,有人甚至一次性送去50箱货,涉及金额超85万元。

“阿Z还故意强调‘亲戚也在市场做,跑不了’,我们看到他亲戚确实在附近卖贴牌酒,就更放心了。”被骗走30箱清香名酒的王姐透露,事后才知其亲戚不仅知情,还参与“造假售假”,形成“骗货-造假-变现”的闭环。

第二步:低价出(现钱),快速套取资金。

拿到赊账酒水后,阿Z立即以“低于市场价10%-15%”的价格抛售,且要求“全款现结”。比如从张老板处赊来的酱香名酒,他以2600元/瓶卖给终端店,每瓶亏损250元仍毫不在意,其他产品也均以“亏本价”快速变现。

“当时有人问他‘这么卖不赔钱吗’,他说‘家里有其他生意,就想冲波销量’,我们还觉得他有实力。”直到骗局败露,酒商们才得知:这些“亏本”卖出的资金,全被阿Z用于网络赌博和偿还外债。(此人长期深陷网络赌博,外债巨大,收酒、卖酒只是他拆东墙补西墙的手段。)

第三步:一货多卖+转移资产,逐渐收网。

随着赊账规模扩大,阿Z开始铤而走险“一货多卖”。比如他从李老板处赊走200箱品牌酒(价值约180万元),承诺10天结款,却同时将这批酒的“提货权”卖给其它3家经销商并收取定金;还以“仓库搬迁”为由,将另一批已售酒水卖出,套取现金50万元。

当多名酒商上门催货催款时,阿Z坦白“无力偿还”——此时其名下房产、车辆已转移,账户内仅剩几万元。

类似骗局,在市场淡季已发生多次。一位旁观酒商直言:“这是老套路了,大不了蹲几年,反正早已赚得盆满钵满,出来还是有钱人。”

酒商们的“淡季焦虑”

骗子精准拿捏的“生存痛点”

“生意越淡,骗局越多,既有外部人员行骗,也有商城内部的同行‘变质’成骗子来骗我们。”这是BR酒商“二哥”近期最深的体会。

一方面,销售压力繁重,酒商急于出货,另一方面,淡季市场中缺钱者增多,部分人选择“剑走偏锋”。

“现在想想,就是被骗子精准拿捏了难处。”蹲在市场管理处门口的“二哥”猛吸一口烟,烟蒂在脚边堆成小丘。他的店铺今年淡季同比销售额下滑60%,铺租和人工成本却上涨15%。

据“二哥”猜测,骗子会先在市场蛰伏观察,专门挑选门口堆着滞销货、老板频繁打电话催款的店铺下手——这类店铺往往资金链紧张,更易“慌不择路”。

“平时会严格走流程,淡季只要价格合适,可能一个电话就敢发货。”张老板展示着手机聊天记录,去年他拒绝过一个报价过低的外地终端店,结果对方转头与隔壁店铺合作,“眼睁睁看着别人赚钱,自己就越来越动摇。”

若说“淡季焦虑”是骗子的突破口,酒水行业的“熟人社会属性”就是骗子的隐身衣。很多酒商即便摒弃“天上掉馅饼”的心态、足够谨慎,仍难防“熟人连环套”。正如上文阿Z的骗局,其有多位酒水行业的亲戚“打配合”,让这场诈骗防不胜防。

“淡季活下去太难,又是熟人,明知有漏洞也不好拒绝”;

“不好意思和老客户计较太多,怕不近人情影响生意或友情”;

“他们隐藏得深,平常合作都没问题,但不知道哪天会变坏、染上不良习惯”;

——多位酒商的坦言,道出了行业普遍心理状态。

酒商们还提到,行业很多交易靠“口头协议”,骗子正是利用这种粗放交易习惯作案。他们会刻意制造“时间紧迫”的假象,如“仓库只剩最后两车货”,诱导酒商跳过验单等关键环节。还有商户仅收到微信“先打款,货已发出”,就转去酒款,事后才发现对方用的是高仿头像和相似昵称。

此外,骗子深谙行业“潜规则”:模仿厂家业务员话术,熟练报出各品牌渠道价、返点政策,甚至能聊起某区域经理的口头禅。“他抱怨‘总厂压任务,得想办法冲量’,这话我听片区经理说过不下十次,根本没怀疑。”被骗40箱货的刘老板苦笑着说。

破局之道

在人情与规则间找到平衡

白酒淡季本就压力重重,诈骗分子的猖獗更让酒商雪上加霜。每起诈骗都在提醒:淡季生存,规则比人情更重要。

结合一线酒商经验之谈,我们整理出淡季防骗“4条铁律”:

一、警惕“反常交易”:高价收、低价卖都要多想“为什么”。

遇到“高于市场价收酒”“低于市场价卖酒”,务必核实对方动机——正规商户不会做“亏本买卖”,阿Z的“高价收酒”与低价诱饵型骗局的“亏本卖酒”,本质都是“套钱”

对长期合作的老商户,若其突然扩大交易规模、改变付款方式(如从“先款后货”变“先货后款”),需额外警惕,可要求提供资金证明或担保。

二、打破“熟人迷信”:再熟也要走流程。

无论关系多近,大额交易必须签订书面合同,明确交货时间、结款周期、违约责任,注明条款;可在日常反复强调“不论新老客户,见货付款,概不赊账”、明确底线、明确流程;涉及“亲戚、老乡”背书时,需单独核查背书人资质,避免被“家族式造假”牵连。

三、规范“资金流向”:对公账户优先,私人转账要警惕。

付款时优先选择对公账户,避免向私人账户转账;若对方要求转私人账户,需让其出具公司授权书,并保留转账记录。

设置“分阶段付款”:如先付30%定金,到货后付60%,验收无误后付10%,避免一次性打款。

四、抱团防骗:共享信息,及时维权。

加入行业防骗社群(如BR酒商自发组建的“信息共享群”),实时共享诈骗分子信息(如阿Z的微信号、特征),避免更多人上当。

发现被骗后,立即收集交易记录、聊天记录、送货单等证据,联合其他受害者集体报警,同时向市场管理处备案,提高追讨成功率。

酒业淡季,应是酒商沉淀、优化的“调整期”,而非骗子兴风作浪的“收割季”。

当酒商不再因焦虑放弃规则,不再因人情简化流程;当市场管理方建立“商户信用档案”、推广“交易资金托管”,像阿Z这样的骗子,终将无处遁形。

用规则守护每一份信任,酒业才能走得更稳、更远。