5月18日,最新发布的《党政机关厉行节约反对浪费条例》(以下简称《条例》),被视为“史上最严禁酒令”。《条例》首次将此前政策规定的公务接待“不得提供高档酒水”,修改为“全面禁酒”:禁止所有公务接待(含早、中、晚餐)提供任何酒类,包括白酒、红酒、啤酒及含酒精饮料;不仅工作日8小时内禁酒,下班后、节假日值班期间同样严禁饮酒。地方在政策执行上更是要求“三人以上不得聚餐”,进一步切断了白酒可能的饮用场景。

这一次政策对于白酒行业的影响多深、持续多久,社会舆论众说纷纭。一派观点认为此轮政策在地方上的执行力度堪比2012年《中央八项规定》,是其进一步深化。因而高端白酒的价值将进一步回归,去金融化成为历史必然。

另一派观点则认为此轮政策对于行业的影响有限,核心原因是:行业从2012年至今十余年的调整后,政务消费占比已从40%降至2024年的不足5%,茅台等头部企业政务渠道销量占比不足1%,所以政策对销量的实际冲击有限,更多是心理预期调整。

为什么会产生如此大的差异?回顾改革开放以来历次“禁酒令”,我们发现政策对于白酒行业的影响是具有条件性的,最终所谓的“受政策影响”是多重因素综合叠加发挥的作用与结果。因此,判断本轮政策影响的依据并不取决于短期资本市场和消费市场的波动状态,也并非地方对于政策执行的各类新闻现象,而是要分析其背后的核心驱动因素是否发生根本性改变。

01 改革开放以来历次“禁酒令”梳理

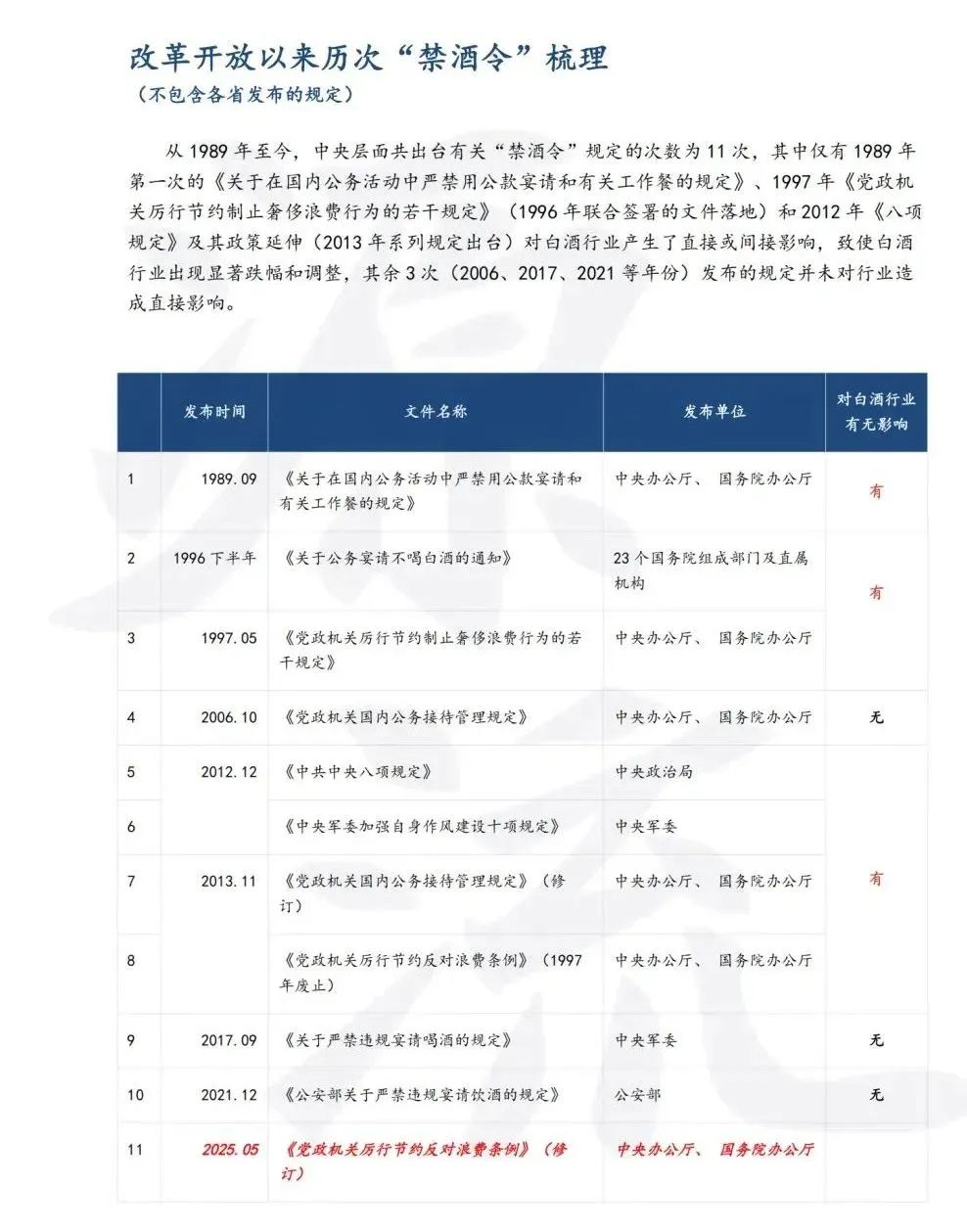

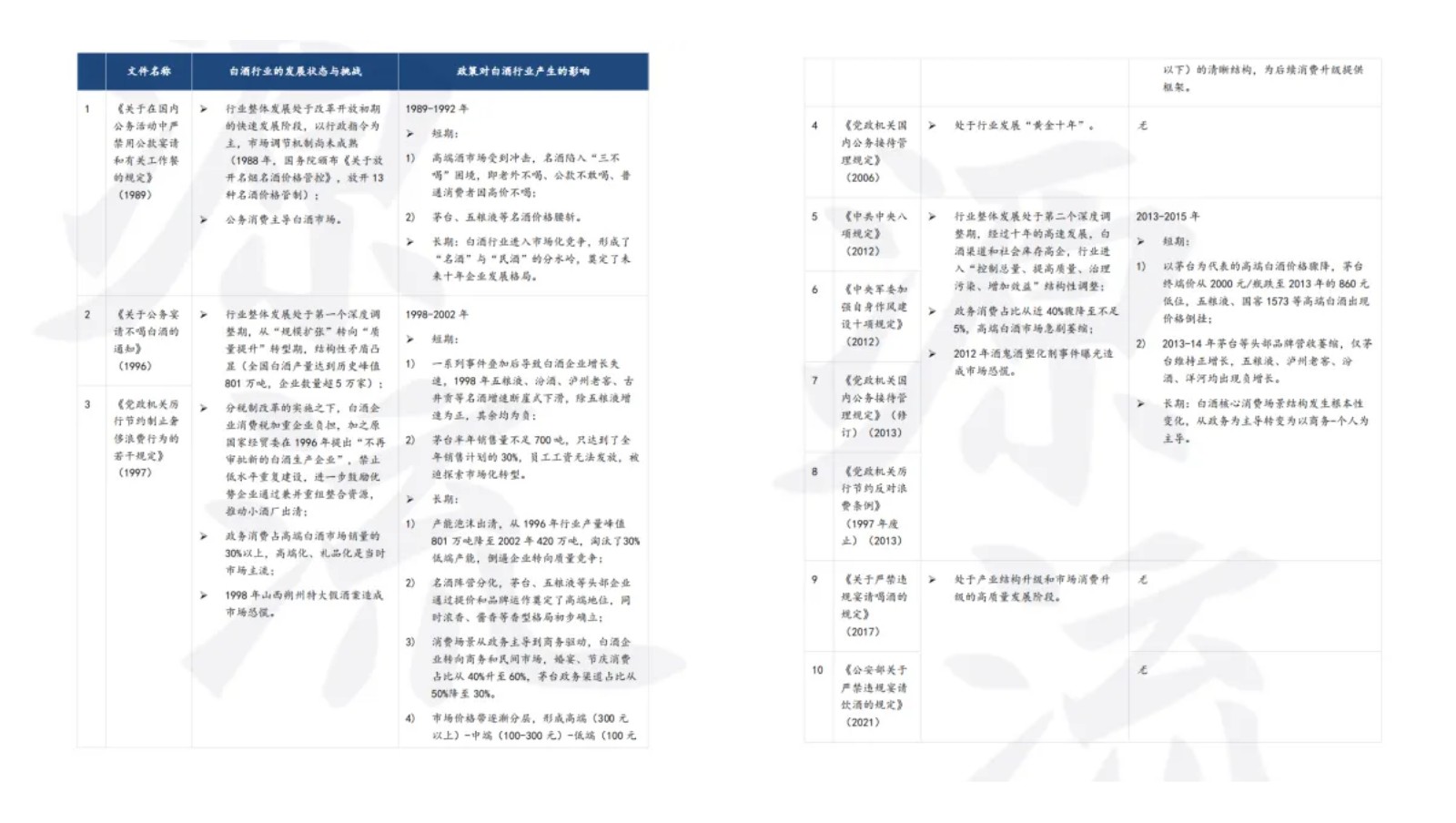

从1989年至今,中央层面共出台有关“禁酒令”规定的次数为11次,其中仅有1989年第一次的《关于在国内公务活动中严禁用公款宴请和有关工作餐的规定》、1997年《党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的若干规定》(1996年联合签署的文件落地)和2012年《八项规定》及其政策延伸(2013年系列规定出台)对白酒行业产生了直接或间接影响,致使白酒行业出现显著跌幅和调整,其余3次(2006、2017、2021等年份)发布的规定并未对行业造成直接影响(不包含各省发布的规定)。

具体来看,1989年、1996年、2012年对白酒行业产生直接影响的三次政策出台的共性特点:

1、国家经济处于转型期

1) 1989年:从计划经济向市场经济转型。

2) 1996-1997年:国家经济的增长动力从依赖外需转向投资驱动,国有经济战略性改组为2001年加入WTO奠定基础。

3) 2012-2013年:原有增长动力衰竭,中国经济进入结构性深度转型,需从高速发展进入高质量发展模式,从而跨越“中等收入陷阱”。

2、中央政府面临财政压力

1) 1989年:赤字扩大、收入增速放缓、调控政策副作用显现等多重压力。国营企业利润下滑、价格补贴增加,导致中央财政全口径赤字达300多亿元,占财政收入的14.8%,1990年进一步恶化至25.1%,意味着财政支出中有1/5缺乏实际收入支撑。同时,出口受阻等因素,加剧了外汇紧张和财政调控难度。

2)1996-1997年:内外危机叠加与制度转型阵痛的综合结果。多重因素影响下,政府被迫增加应急支出,财政赤字扩大至664.42亿元,超3%国际警戒线,金融体系出现系统性风险,债务规模失控。同时因国有企业改革,下岗职工超600万人,城镇失业率飙升,再就业压力激化社会不稳定因素,导致中央财政的进一步透支。

3) 2012-2013年:“四万亿”刺激后,一方面是地方债偿债高峰逼近,截至2010年末,地方政府债务余额10.7万亿元(占GDP的27%),2012年到期债务1.84万亿,另有5300亿违规债务需解决;土地财政萎缩(2011年多地土地出让金下降20%-36%)加剧偿债压力,部分地方通过“税收掘地三尺”弥补缺口,加重企业负担;另一方面,外需萎缩叠加产能过剩,影子银行规模突破18万亿,部分资金流向房地产和过剩产能,潜在坏账可能转化为财政负担。

从政策产生影响的时间周期来看,白酒行业的最终影响既有以上提及的经济、政治等外驱因素,也有以下所展现的行业自身发展所面临的转型、调整和阶段性挑战,如定价、产品质量等内驱因素。

政策最直观的影响,是当行业处于外内驱动因素的双重作用下,通过制度化的手段改变了白酒饮用场景的结构,迫使白酒企业更加以市场化的方式来进行产品和品牌层面的运作。

02 禁酒令4.0,白酒行业的向死而生

与前三次禁酒令不同,这次白酒行业的天可能真的要变了,这场风暴远远不只是掀翻几张“利益交换”的酒桌那么简单,它揭开的是这个行业赖以生存了二十余年的生存逻辑,由此带来影响白酒行业未来发展的核心因素与驱动力发生根本变化。未来五年,甚至十年,没有白酒企业能置身事外。

2025年5月最新出台的《党政机关厉行节约反对浪费条例》(以下简称《条例》),将“公务接待不上酒”写入国家法规。这不仅是政策升级,更是在力度、监管和意图上对白酒行业根基的改变。

政策力度上,此前历次禁酒令是“限制场景”和“限制金额”,而本轮禁酒令则将监管范围直接瞄准公务群体——“限制人群”。

监管方面,《条例》出台以来,地方政府各类红头文件紧随其后密集出台,自上而下纷纷从严监管:

甘肃庆城县规定“工作日八小时外一律禁止饮酒”;

安徽省内部分城市临时抽查公职人员是否工作日饮酒、巡视组进驻各省市督查、要求“三人以上不得聚餐”……

一套组合拳下来,这不是短期的调整,而是彻彻底底地整顿。

本次禁酒令的颁布,不是凭空而来。事实上,正是过去几次禁酒令积累的正面成果,让国家在面向未来五年甚至更长远的发展过程中,加强力度进一步破除“酒桌文化”与“特权消费”。

1996年禁酒令2.0颁布后,1997年公务接待费用同比下降18%。

2012-2013年的禁酒令3.0实施后,2013年全国“三公”经费减少超1300亿元;全军接待费用显著下降(如某部同期接待费减少45.4%),官兵存款率上升56.8%,违纪现象大幅减少。

数据显示,2013-2015年间,全国“三公”经费压缩幅度达26%,高档餐饮业转型,社会节约意识显著增强。

过去,白酒是权力经济的“润滑剂”。如今,新规就是要斩断这条利益链,白酒行业必须从“权力寄生”转向“价值创造”,进而促进经济活动新的发展方式。

白酒市场整体分为两类:

一类绑定着经济活动,是交易市场(润滑剂市场);一类连接着个人消费,是饮酒市场(自饮市场)。

在今天的环境下,这两类市场都要承受禁酒令的冲击。

首先是,交易市场(润滑剂市场):1000亿的权力润滑剂,消失殆尽高端白酒的兴衰始终与经济活动存在强关联性。回顾过去几十年,我国经济的高速增长主要依托低端制造业与房地产等产业,这类产业的发展高度依赖密集劳动力投入与资源置换,而政府及公职人员正是推动这些经济活动落地的核心枢纽。由此催生的政务消费、以政带商等场景,构成了白酒交易市场的绝对主力。

如今我们正处在第三阶段,目标是跨越“中等收入陷阱”,在2035年成为中等发达国家。

这意味着过去依赖资源置换、权力推动的增长模式必须让位于科技创新与产业升级。

高端白酒的动力支柱发生根本性改变,其作为“权力润滑剂”作用的规模必定受到打击,而且有极大可能是毁灭性的打击。

“高端白酒经济指数”,反映某个地区的经济发展对于高端白酒的依赖性。

我们发现在过去的发展模式中,高端白酒的市场规模与地方经济活跃度呈现显著正相关:指数越高的地区,经济发展对政府推动的依赖度越强,高端白酒作为“关系润滑剂” 的作用就越突出。

“小政府”模式的地方省份,不完全依赖于“以资源换资源”的经济发展方式,对于高端白酒的依赖程度相对较低。

广东省就是典型的“小政府”运转模式,市场化程度高,对于高端白酒的需求主要是纯粹的商务往来,其高端白酒经济指数仅为8.7,是全国最低的省份。

而浙江省作为服务型政府的代表省份,民营经济占比超70%,也不完全依赖于“以政带商”的模式来开展经济活动。

作为相对更具有消费能力,且偏好于饮用白酒的省份,对于高端白酒的需求不仅仅来自于商务往来与商务宴请,还有一大部分个人消费作为支柱,其高端白酒经济指数为14.4。

相比之下,河南省指数高达60.5,反映出当地经济活动对 “酒桌纽带” 的深度依赖。

禁酒令的严格执行,试图从根本上切断政务消费与以政带商的隐形政务消费链条。

在此趋势下,未来各省份的高端白酒需求极大可能与目前的浙江省类似,几乎来自于商务宴请和个人消费。

以此为前提,根据“高端白酒经济指数”来测算,仅交易市场的萎缩就将导致白酒市场至少1000亿的规模下降。

第二则是饮酒市场(自饮市场),预计1000亿的公务员经济将出现断崖下滑。

本次禁酒令的管控范围绝非仅限于狭义的公务员群体,而是覆盖了整个“体制内” 生态——从国家机关、事业单位到国企员工,甚至包括基层编外人员,形成一张涵盖8000万人的监管大网,这一规模占全国就业人口的10%以上。

在大部分二线以下城市,“公务员经济”是地方消费的核心支柱。非沿海省份内,“体制内” 意味着相对稳定的较高收入与较高的消费能力,是支撑白酒个人消费市场的核心力量。

当禁酒令以“全天候、无死角” 的姿态收紧,这部分消费将出现断崖式下滑,对于当地的白酒市场、乃至餐饮市场,都会带来巨大影响。

保守估算,仅体制内人员的个人白酒消费就将蒸发400亿规模。而由他们主导的婚宴、年节宴请、朋友聚餐等关联场景,还将因为政策的限制而损失更多,饮酒市场的短期损失将达1000亿规模。

经济活动及酒饮市场两项叠加之下,禁酒令将导致2000亿规模白酒市场的蒸发,但更致命的现实在于,白酒赖以生存的经济土壤正在被新经济发展模式的洪流所冲刷。

对白酒行业而言,更为关键的是,随着经济转型升级将倒逼白酒价值重塑。当经济支柱从房地产、低端制造转身扑向新能源汽车、人工智能的怀抱,白酒“交易润滑剂” 的价值正被淡化,甚至抛弃。

这些新产业的游戏规则里,核心竞争力是实验室里的技术突破、市场中的规则博弈,而非酒桌上脸红脖子粗的人脉拉扯。白酒必须完成一场彻底的“价值祛魅”:当权力光环褪色、人情溢价蒸发,它要么找到新的存在理由,要么等着被时代收编。

是成为家庭聚会里的情感载体?还是文化传承中的品鉴符号?

答案藏在每一次主动剥离泡沫的转型里,唯有如此,才能在经济发展迈向下一个台阶的浪潮中守住生命力。这场价值重构必然伴随着行业的剧烈洗牌。

未来五到十年,依赖政务消费的品牌可能被市场边缘化,而能精准捕捉大众情感的企业可能会抢占新赛道;高端市场可能会加速祛魅,大众市场反而可能迎来春天。

说到底,整个行业都得跳出“酒桌经济学”的惯性。

从产品到渠道,从品牌到文化,全链条都要进行刮骨疗毒式地重构。

03 告别旧时代,才能找到新生路

短期看,2000亿规模的蒸发是必须承受的阵痛;长期看,这是白酒行业剥离泡沫、回归本质的契机。

五年后的白酒市场,或许少了几分权力的傲慢,多了几分消费的理性,少了些酒桌的油腻,多了些品鉴的纯粹。

白酒行业的困境,从来不是禁酒令造成的,它只是提前撕开了行业发展的遮羞布,藏在背后的本质便无路可退。

因此对整个白酒行业而言,真正的考验不是如何熬过禁酒令,而是能否在时代变局中回答:

当白酒不再是权力的游戏后,它还能成为什么?

当白酒行业市场规模萎缩后,会在剩下的6000亿中处在什么位置、又将会是什么状态呢?

这些问题,才是比2000亿损失更刺骨的痛。毕竟,失去的市场可以抢回来,但失去的时代,永远回不来了。

本文来源酒业家