6月27日-29日,在蝉鸣与书香交织的国家图书馆内,一场别具一格的非遗盛宴正在悄然展开。作为“国家级非遗代表性传承人记录成果展·浙江专场”主题活动的核心环节,绍兴黄酒酿制技艺国家级非遗传承人、会稽山·兰亭首席酿酒师潘兴祥携兰亭黄酒惊艳亮相活动现场,通过影像展播、技艺展示、非遗讲座、品鉴体验、交流互动等形式,讲述绍兴黄酒非遗传承故事,在京华大地上掀起一股国粹黄酒文化自信的热潮!

匠心传承 黄酒非遗的守护之旅

提及黄酒,怎能不提会稽山?始创于1743年的会稽山,不仅是黄酒行业中唯一一家拥有282年无断代传承历史的中华老字号,更是《黄酒》《绍兴酒》等五大国家标准起草者、绍兴黄酒酿制技艺国家级非遗传承基地,孕育出王阿牛、潘兴祥等多位享有盛誉的非遗传承人。

绍兴黄酒酿制技艺以其独到、精湛享誉海内外。其酿酒原料选用优质糯米、红皮小麦和甘甜清澈的鉴湖水,历经七月制酒药、九月制麦曲、十月制淋饭(酒娘)、立冬投料开酿等228道非遗工序,经90余天自然发酵,次年立春压榨、煎酒、封坛,再经数年陈化,百里挑一五重限定,方得一坛醇厚馥郁、回味无穷的佳酿。

活动伊始,一段记录国家级传承人王阿牛生平的影像,讲述了大师一生的酿酒故事。

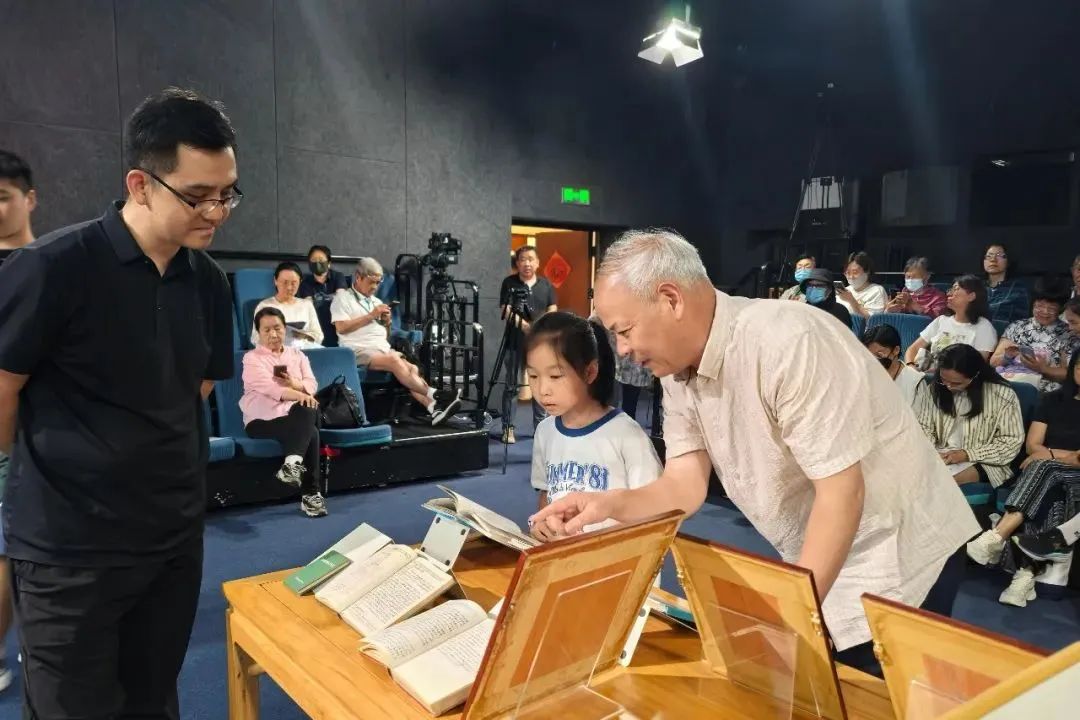

其嫡传弟子潘兴祥分享了学艺、非遗传承的经历,现场展示了大师生前毕生编撰的酿酒手稿。一本本内容详实、字迹工整、一笔一划、一字一句写就的工艺秘籍,令观者无不为之动容。

▲潘兴祥上台分享

潘兴祥在台上感慨良多:“传承人的使命,就是将王阿牛的匠心不仅留在记忆中,更赋予新时代的生命力……”他的感慨,道破了会稽山“守护非遗不是复刻历史,而是延续文化生命”的核心理念。

双璧辉映 两代宗师的薪火相传

王阿牛(1925-2022),出生于酿酒世家,绍兴东风酒厂(会稽山前身)的灵魂人物,曾任酒厂党委书记,拥有国家级黄酒评委、知名黄酒技师、黄酒博士、国家级非遗传承人等多重身份,被业内誉为黄酒界的“活酒仙”。

▲王阿牛在制作酒药

他用毕生心血将口传心授的工艺整理成系统教材,让绍兴黄酒技艺传承摆脱了“师徒经验式相授”的局限。

▲潘兴祥在酿酒现场

潘兴祥,自1980年踏入东风酒厂,师从王阿牛。四十余载岁月流转,他始终坚守在黄酒酿造一线,年仅24岁便晋升为酒厂生产副厂长,此后不断成长,从一名酿酒学徒逐渐蜕变为国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师、国家级非物质文化遗产传承人。

▲王阿牛与潘兴祥的传承仪式

变的是时代背景,不变的是匠心与初心。从王阿牛对酿酒技艺的精益求精与不懈深耕,到潘兴祥的兢兢业业与守正创新,两代宗师秉持“百年只做一件事,用心酿好一坛酒”的信念,展现了他们对黄酒事业的热爱与坚守,从而让黄酒技艺在岁月变迁中得以生生不息,这正是非遗传承人最感人之处:既是传统的守护者,也是非遗的传承者。

创新驱动 非遗活力的时代见证

活动现场,会稽山·兰亭精心打造沉浸式品鉴体验氛围。潘兴祥亲临现场,耐心解答观众疑问,倾囊传授黄酒品鉴知识,并将兰亭酒“限定原料、限定工艺、限定大师、限定储藏、限定年份”五重限定标准所蕴含的酿制技艺精髓,用通俗易懂的话语娓娓道来。

观众们时而俯身品鉴陈年佳酿的醇厚幽香,时而凝神聆听千年酿造技艺的历史回响,零距离感受到非遗传承并非一成不变,而是需要不断地创新与发展。

从绍兴鉴湖畔的黄酒香,到首都北京的国家文化殿堂;从驻足细赏王阿牛的酿酒笔记,到争相品尝兰亭美酒的热潮;从排队与大师合影的互动盛况,到主动索要签名、添加社交账号的深度联结;从非遗技艺与现代生活的邂逅,到朋友圈刷屏打卡,自发成为非遗文化的传播者——这场融合历史底蕴与工匠精神的社交圈层营销活动,在京华掀起了一波波黄酒非遗文化热潮,展现出非遗传统文化现代表达的蓬勃生命力。

▲活动现场气氛热烈

正如活动现场一位年轻观众所言:“原来黄酒不只是老古董,它也可以很时尚,成为可触摸、可品鉴、可传播的生活美学……”

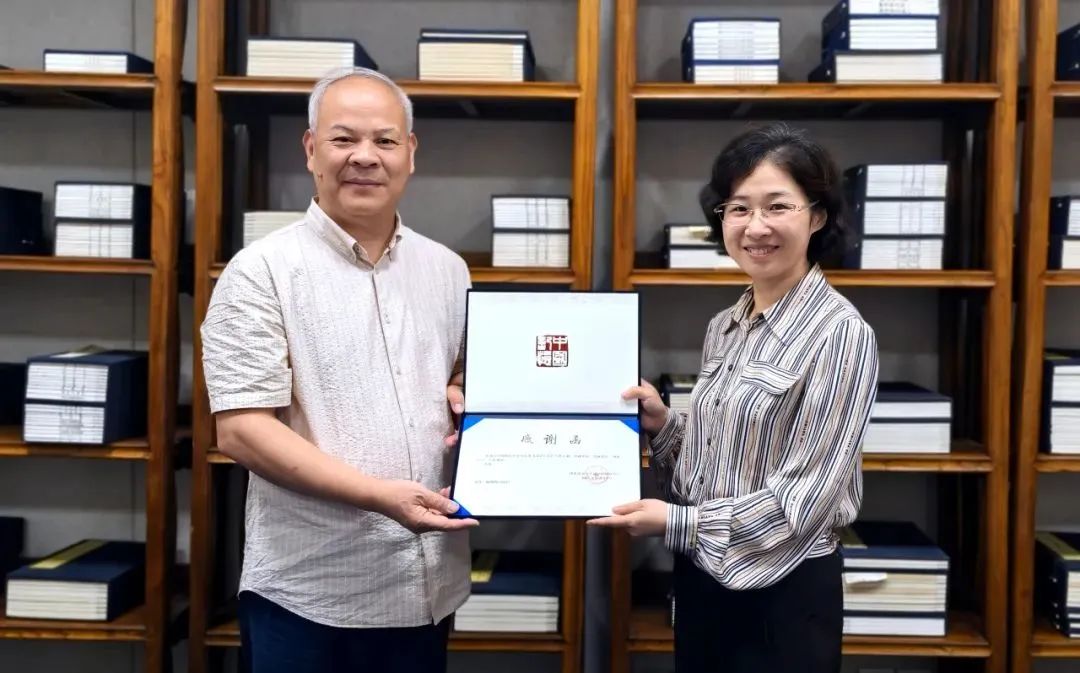

随着活动的圆满落幕,国家图书馆正式收藏了潘兴祥捐赠的珍贵文献---王阿牛大师生前亲笔创作的3幅书法作品,象征着黄酒文化从“地方特产”升格为“国家记忆”,标志着绍兴黄酒非遗价值得到了进一步的认可与保存。

"越酒行天下,非遗永流传"。当会稽山·兰亭的醇香弥漫于国图的浓郁书香之中,当非遗匠心的温暖触及观众内心深处,这场融汇千年酒韵与时代浪潮的"国图之约",不仅是会稽山非遗传承的阶段性成果展示,更映照出社会对传统文化创新转化的普遍共鸣,同时也折射出国人日益增强的文化自信,预示着中国黄酒文化在当代社会的广阔前景。

未来,百年会稽山将以更加开放的姿态,持续深化和完善非遗传承体系,继续引领绍兴黄酒从中国走向世界,让黄酒非遗在时光的容器中持续发酵,绽放出新的光彩。